熱門話題

#

Bonk 生態迷因幣展現強韌勢頭

#

有消息稱 Pump.fun 計劃 40 億估值發幣,引發市場猜測

#

Solana 新代幣發射平臺 Boop.Fun 風頭正勁

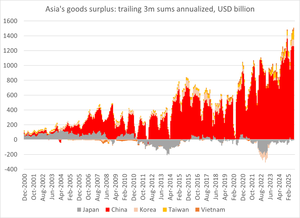

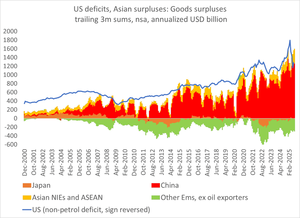

東亞的(商品)貿易失衡集中度實在令人驚訝——現在全球的盈餘幾乎都集中在少數幾個亞洲經濟體中。

1/

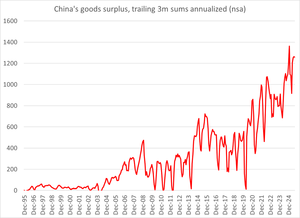

中國當然是重心。在兩週後的國際貨幣基金組織(IMF)會議上,IMF 必須認識到中國在 COVID 之後的盈餘上升並非短暫現象(並明確表明商品貿易是關鍵變數,而不是奇怪的國際收支調整)

2/

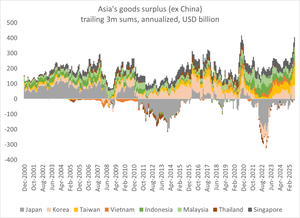

但這不僅僅是中國——數據中心的繁榮使用了大量的晶片。這使得韓國和台灣的盈餘上升(幾乎所有亞洲貨幣都非常疲弱……)

3/

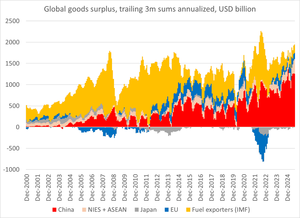

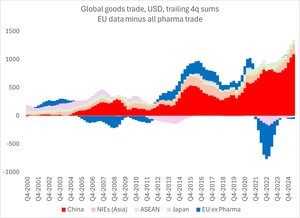

亞洲的盈餘如此之大,以至於使商品貿易不平衡的指標回升至接近歷史高位(以美元計算),儘管石油盈餘相當低,且歐盟的盈餘正在縮小(如果沒有愛爾蘭的製藥業,盈餘會更低)

4/

當然,跳舞需要兩個人;美國的非石油赤字仍然推動著帳本的赤字一側……這在專注於關稅變化的雙邊貿易模式報導中常常被忽視。

5/

但最近的大變化並不在於赤字方面——這主要由美國主導,英國和印度也有所助力——而是在盈餘方面,中國及其鄰國現在確實是"主導"的。

6/

考慮到中國已經運行了多長時間的貿易順差(以及其可觀的正淨國際投資頭寸),商品順差應該會產生投資收入的順差——因此這一切也應該反映在經常賬戶的數字中...

7/

但這不是我已經詳細討論過的原因,我在這裡不會重複 --

因此,基於「商品」的失衡衡量標準(需要使用海關!)與基於「經常賬戶」的指標之間存在很大的脫節 ...

8/

這種差異讓國際貨幣基金組織和其他機構困惑了一段時間——但馬克龍今天專注於商品(他的行業關稅想法是有道理的),美國也是如此。

9/

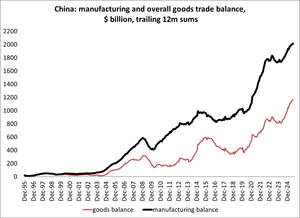

而且中國確實如此——習近平談論製造業主導地位並不是指3個百分點的GDP(6000億美元)經常賬戶盈餘(我認為應該報導接近5個百分點的GDP/1萬億美元)...

10/

關於關稅造成的碎片化的討論(通常是 @IMFNews 的框架)並未真正捕捉到一個深度不平衡的世界的現實,因為中國仍然依賴於民主(或民粹主義?)陣營的國家來滿足需求(見其創紀錄的盈餘)

11/11

13.7K

熱門

排行

收藏